Introduzione

In La tregua, Primo Levi racconta un episodio che gli era capitato nel lungo viaggio di ritorno in Italia.

Si trovava in Polonia, affamato e stanco, ma non parlava polacco e non sapeva come chiedere da mangiare.

Per strada incrocia un sacerdote, allora ha un'idea. Gli si avvicina e gli dice: "rogo veniam, pater sanctissime, ubi est mensa pauperorum"? (chiedo scusa, padre santissimo, dov'è la mensa

dei poveri?)

Il sacerdote comprende la domanda, gli risponde in latino e così Primo Levi può rifocillarsi prima di continuare il suo viaggio.

Siamo alla metà del XX secolo, ma ancora, tra uomini di cultura, è possibile comunicare nella lingua degli antichi romani.

Certo, oggi Primo Levi avrebbe utilizzato l'inglese, ma per millenni la lingua degli anglosassoni è stata solo uno dei tanti idiomi parlati nel mondo. Le lingue della comunicazione internazionale erano altre: il greco, nel Mediterraneo orientale dopo le conquiste di Alessandro il grande; il latino, la lingua dei Romani conquistatori del più vasto impero del mondo antico; l'arabo ... e, a partire proprio dal periodo che stiamo studiando, il francese, non tanto perché la lingua di Carlo Magno creatore del Sacro Romano Impero, quanto perché la lingua in cui erano state scritte le storie d'amore e d'avventura più famose del Medioevo, tanto che ancora oggi si usa l'espressione "lingua franca" (cioè letteralmente lingua francese) per indicare una lingua comprensibile un po' ovunque.

In Europa occidentale comunque, fino al Rinascimento e oltre, la lingua comunemente usata dai dotti per lo studio, la scrittura e lo scambio di idee e informazioni, rimase sempre il latino, anche se già pochi secoli dopo la fine dell'Impero romano, nei vari regni nati dalla sua disgregazione, si parlavano lingue diverse, evolutesi dall'incontro fra i popoli "indigeni" e i "barbari" migranti e nel IX secolo d. C. alcuni documenti ce ne danno un'interessante testimonianza. Dato che allora "popolo" si diceva "volgo", le lingue popolari si dicono lingue volgari, per distinguerle dal latino, la lingua degli uomini di cultura.

il concilio di tours

Nell'813 d. C. la Francia cristiana si trovava davanti a un fatto molto problematico: il popolo non capiva più il latino, la lingua in cui si leggeva la Bibbia e si celebrava la

messa.

Che fare?

Continuare a usare esclusivamente il latino, ritenuto quasi una lingua sacra?

O prendere atto della situazione e venire incontro alle mutate condizioni storiche?

I vescovi francesi si riunirono in concilio a Tours e decisero per una soluzione di compromesso: i sacerdoti avrebbero continuato a usare il latino per celebrare la messa, ma

avrebbero parlato nella lingua del popolo durante l'omelia.

La soluzione salvava entrambe le esigenze, quella di mantenere il latino come lingua in cui ormai da secoli si leggevano i testi sacri e quella di permettere ai sacerdoti delle varie parrocchie

del Sacro Romano Impero di parlare ai fedeli nella loro lingua.

Proprio per questo suo equilibrio, questa soluzione sarà adottata dalla Chiesa cattolica per più di un millennio, fino a quando il Concilio Vaticano II deciderà che in tutto il mondo ogni

sacerdote avrebbe potuto celebrare l'intera messa nella lingua locale.

Giuramento di Strasburgo

Si tratta del primo documento ufficiale delle lingue volgari.

Siamo nell'842 d. C.

Due nipoti di Carlo Magno, Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico, stipulano un trattato di pace.

Ciascuno dei due re pronuncia la formula del giuramento non in latino, come avrebbe richiesto l'ufficialità dell'atto, ma nella lingua dell'altro esercito, in modo che i soldati possano capirlo.

Dunque il re tedesco pronuncia il giuramento in francese e il re francese, al contrario, in tedesco.

Sono trascorsi appena trent'anni dal concilio di Tours, e siamo di fronte all'ulteriore testimonianza di un'evoluzione linguistica inarrestabile, dato che il volgare è stavolta utilizzato per un importantissimo documento ufficiale, un trattato di pace fra due nazioni.

Indovinello veronese

Il testo, che risale all'VIII o al IX sec. d. C., fu scritto da un copista veronese a margine di un codice liturgico, proveniente da Toledo, conservato nella Biblioteca Capitolare di Verona. Fu scoperto nel 1924.

La chiave dell'indovinello è abbastanza semplice: chi compie l'azione è lo scrittore, i buoi sono le sue dita, i bianchi prati i fogli, il bianco aratro è la penna d'oca, il nero seme l'inchiostro.

La differenza fra questo testo e il latino classico è abbastanza evidente:

Intanto i verbi non hanno la consonante finale, ma terminano in a (il latino avrebbe detto parebat e non pareba, arabat e non araba ...)

il complemento oggetto (l'accusativo), non termina più in um, ma in vocale, come nell'italiano moderno. Il latino avrebbe detto album versorium e non albo versorio, nigrum semen e non negro semen.

il complemento di termine (il dativo) del pronome personale non è sibi, ma se (come nell'italiano moderno "davanti a sé")

la i breve del latino si è trasformata in e (non più nigrum, ma negro)

Siamo ancora in una fase di transizione, lo si vede ad esempio nella desinenza degli imperfetti, che ricordano ancora la lingua latina (seminaba invece dell'italiano seminava...), ma è evidente che oramai siamo in un'altra fase storico linguistica.

Per approfondimenti, si può consultare in rete la pagina

http://www.pubblicascuola.it/view.php?id=36#footnote6

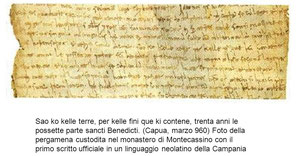

placito capuano

Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte sancti Benedicti.

So che quelle terre, per quei confini che qui contiene (la mappa), trenta anni le possedette il monastero di San Benedetto.

Il placito, dal latino placet, è letteralmente ciò che è piaciuto a un giudice, quindi per traslato, la sentenza del giudice stesso.

Nel caso in questione, si trattava di un caso di usucapione, discusso in tribunale intorno al marzo del 960 d. C.

Il giudice Arechisi era stato chiamato a risolvere una lite giudiziaria tra un tale Rodelgrimo di Aquino e l’abate del monastero di Montecassino: l’uomo rivendicava come propri dei terreni che, invece, tre testimoni indicarono come possedimenti del monastero, localizzandone i confini su una carta. Gli atti furono trascritti in latino, ma contenevano questa formula in volgare, ripetuta da tutti e tre i testimoni (che parlarono, come dice il verbale, «quasi ex uno ore», quasi con una bocca sola). La deposizione dei tre testimoni viene trascritta da un notaio.

Per quanto riguarda lo specifico della lingua, si può facilmente notare che qui i parlanti sono ancora più distanti dal latino che non l'autore dell'indovinello veronese.

Il testimone dichiara "so che ...", utilizzando la costruzione della frase oggettiva con la congiunzione "che" come in italiano, mentre il latino avrebbe usato l'infinitiva, avrebbe detto scio illos fines teneri ....

In questo caso, dunque, non si tratta più soltanto della perdita della consonante finale dei verbi, ma di una modifica radicale della struttura comunicativa.

(ho tratto alcune informazioni da: http://www.pubblicascuola.it/view.php?id=37)